前言

江河奔流,沃野千里。在江苏这片被水韵滋养的土地上,一种金色的馈赠,与文明相伴相生。麦,不仅是哺育万千生民的粮仓根基,更是编织吴韵汉风、连接古今变迁的文明纽带。

它穿越千年,沉淀为农耕智慧的深厚底色;它融入人间烟火,凝结为节庆仪俗中的情感温度;它亦面向未来,在科学与创新的田野上,孕育着崭新的希望。本展览试图打开一扇窗口,从历史、技术、民俗与科技多个维度,解读麦与江苏这片土地的深刻联结。我们诚挚邀请您,在此驻足、品味与思考,于一粒平凡的麦粒中,看见一段不平凡的地域故事与文化长卷。

第一单元 · 麦韵古今

江苏小麦资源历史展 · 一部人与土地共同书写的文明篇章

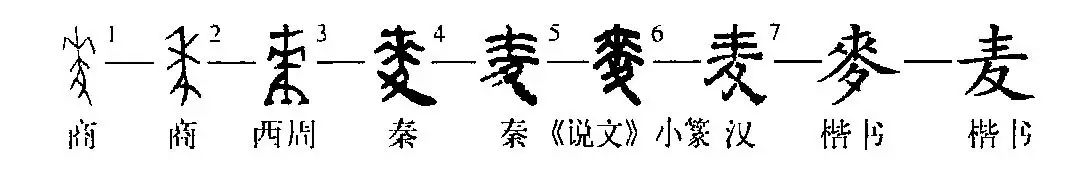

1.1 文脉流转:“麦”的字形演变

汉字“麦”(繁体字作“麥”)的起源可以追溯到三千多年前的商代甲骨文。在甲骨文中,“麦”字上部像一株成熟的小麦,下部则是一只脚的形状(古人以“止”代指脚)。由于脚有行走之意,“麦”字最初被用来表示小麦从远方来到,是“来”的本字;而“来”字反而成为了“来去”的“来”。

金文承续甲骨文特征,线条更趋规整,将麦穗的弧度与麦秆的挺拔融入笔画;小篆进一步简化结构,确立“麦”字上下排布的基本框架,凸显汉字的对称美。

隶书打破篆书圆转笔意,笔画方正平直,更便于书写传播;楷书则在此基础上定型,成为如今我们所熟知的“麦”字,每一笔画都承载着古人对小麦的观察与认知,是农耕文明在文字中的沉淀。

1.2 溯麦寻源:苏麦的千年历史

先秦时期

江苏地区的小麦种植可追溯到先秦时期。考古发掘表明,早在新石器时代晚期,小麦就已传入中国北方地区。江苏最早的小麦遗存发现于沿海地区的考古遗址:如江苏大丰市的大同铺遗址中出土了西周至东周过渡阶段的碳化小麦种子,经碳14测年约为距今2700年。这是江苏沿海地区首次发现的麦类遗存,将小麦在江苏的种植历史上推至两周之际。与此同时,江苏其他地区也有零星的小麦考古发现。例如,徐州庙台子遗址在商代晚期就出土了小麦遗存,显示小麦在商末周初已进入江苏北部。总体而言,先秦时期江苏的小麦种植仍处于起步阶段,分布范围有限,主要集中在淮北地区。小麦在这一时期的引入,为当地农业增添了新的品种,丰富了粮食结构。

秦汉时期

小麦在江苏的种植范围有所扩大,种植技术也趋于成熟。秦汉时期是小麦在江苏确立重要地位的关键阶段。随着中原地区先进农耕技术的传入,江苏北部逐渐推广种植冬小麦。徐州地区的考古发现为这一时期提供了有力证据:2021年在徐州东郊发现了一处秦汉时期的石磨盘和石磨棒,证明当时小麦已在徐州地区得到广泛种植和食用。秦汉时期的江苏小麦种植以淮河以北地区为主,淮河以南地区由于气候和土壤条件的限制,小麦种植相对较少。不过,这一时期小麦已成为江苏重要的粮食作物之一,其种植面积和产量都有了显著提高,为后世小麦在全省的普及奠定了基础。

魏晋南北朝

战乱频仍,人口迁徙,农业格局发生了一定变化。小麦在江苏的种植在这一时期保持了稳定,并随着人口南迁而有所扩展。由于北方人口大量南迁,带来了北方的麦作技术和种植习惯,江淮地区开始出现小麦种植的新区域。这一时期,小麦在江苏的种植已不限于传统的淮北地区,开始向江淮流域和江南部分地区延伸。虽然江南地区气候温暖湿润,种植小麦需要特殊的管理技术,但随着经验积累,这一时期江南也有了零星的小麦种植。总体而言,魏晋南北朝时期江苏小麦种植面积有所增加,成为江淮地区粮食结构中不可或缺的一部分。

隋唐

大运河的开通和南北经济的交流,极大促进了小麦在江苏的发展。隋唐时期是小麦在江苏取得长足发展的重要阶段。随着大运河贯穿江苏,江南和江北的交通更加便利,南方稻米和北方小麦的流通更加顺畅。这一时期,江苏北部的小麦种植进一步扩大,成为全国重要的小麦产区之一。江淮流域的小麦种植已初具规模,江南地区也开始普遍种植小麦。隋唐时期,小麦在江苏的种植区域范围已经覆盖了从江淮到江南的广大地区。从考古材料看,江苏南部的镇江、常州等地也出土了唐代的小麦遗存,表明小麦种植在南方已经较为普遍。可以说,隋唐时期小麦已成为江苏粮食生产中的重要作物,在经济生活中占据了举足轻重的地位。

宋元

随着江南经济的腾飞和人口的增加,小麦在江苏的种植面积和产量进一步提高,成为支撑社会发展的重要粮食作物。宋元时期是小麦在江苏全面普及的阶段。当时,“苏湖熟,天下足”的谚语不仅指江南稻米,也反映出包括小麦在内的粮食生产对全国的贡献。宋代以后,小麦在江苏的种植已经遍及江淮及江南的各个地区。特别是长江三角洲地区,由于农田水利的发展和稻麦轮作制度的推广,小麦种植更加普遍。宋元时期江苏小麦种植已相当普遍,在粮食生产中占有重要份额。从文献记载看,宋代官修农书《陈旉农书》中就提到了江南地区种植小麦的方法,说明当时小麦已成为江南农业的重要组成部分。到了元代,王祯《农书》也记录了江淮一带种植小麦的技术,进一步证明小麦在江苏已广泛种植并形成了成熟的栽培体系。宋元时期的江苏,小麦不仅满足本地需求,还通过大运河运往北方,为国家粮储做出了重要贡献。

明清

江苏小麦种植进入精耕细作、产量稳步提升的阶段。明清时期是江苏小麦生产走向成熟的阶段。随着人口增长和农业技术的进步,江苏农民积累了丰富的小麦种植经验,在品种选育、田间管理、病虫害防治等方面都有了系统的知识。明清时期,小麦种植在江苏的规模和产量都达到了历史新高。当时,江苏各地都广泛种植小麦,尤其是在里下河地区、江淮平原等地,小麦成为主要的粮食作物之一。明清时期江苏小麦种植已非常普遍,几乎遍及全省各地。值得一提的是,明清时期江苏小麦生产还出现了区域专业化的趋势,不同地区根据土壤和气候条件,种植不同类型的小麦品种,如淮北以春小麦为主,江淮和江南则以冬小麦为主。此外,明清时期江苏小麦的产量也稳步提高,单位面积产量和总产量都较前代有明显增长。这一时期的江苏,小麦不仅满足了本地人口的粮食需求,还成为朝廷漕粮的重要组成部分,对国家粮食安全发挥了重要作用。

1.3 麦济天下:江苏麦类景观

江苏地区的麦类种植景观,是自然环境与人文活动共同作用的结果。从徐淮平原的大面积麦田,到里下河地区的稻麦轮作田,再到苏南丘陵的梯田麦作,形成了多样化的麦作景观。

这些麦作景观不仅是重要的农业生产基地,也是江苏乡村文化的重要组成部分,体现了人与自然和谐共生的智慧。如今,江苏麦区已成为全国重要的优质小麦生产基地,麦浪滚滚的田园风光也成为乡村旅游的重要资源。

第二单元 · 耕麦之道

江苏传统麦作技术展 · 一部写满智慧的土地史诗

2.1 麦技通览:苏麦种植技艺

选种

农人“看粒形、观色泽、掂重量”精选颗粒饱满、无病虫害的麦种,部分地区还会进行“盐水选种”,通过浮力筛选劣质种子,确保种子纯度与发芽率。

整地

遵循“深耕细耙”原则,秋收后深耕土地30厘米以上打破犁底层,播种前再经“耙—耖”两道工序,使土壤疏松细碎,为麦种根系生长创造良好条件。

播种

秋分至寒露间播种,采用“条播”或“撒播”方式,控制行距20-25厘米、深度3-5厘米,确保麦苗均匀分布,为越冬分蘖和后期丰产打下基础。

田间管理

越冬前浇“冻水”保墒,返青后追施氮肥促生长,灌浆期喷施叶面肥防早衰,同时人工除草、防治蚜虫与锈病,全程精细化管护确保麦穗饱满。

铁犁

明清时期主流耕地工具,犁铧锋利,可深耕土地,提高整地效率。

耧车

播种专用工具,可同时完成开沟、下种、覆土,实现“一行三粒”均匀播种。

镰刀

麦收核心工具,刀片呈弧形,刀柄防滑,便于快速收割麦穗。

连枷

脱粒工具,由长柄与枷板组成,通过甩动枷板击打麦穗,使麦粒脱落。

2.2 农具趣观:苏麦生产工具

江苏苏麦生产工具的演进,是农耕智慧的具象化体现。早期的石犁、木耒材质简陋,仅能完成基础垦荒;春秋战国时期铁器普及后,铁犁、铁锄逐步替代石器,耕作效率大幅提升。

汉代耧车的传入,使江苏实现“播种机械化”雏形,一次可播三行,比人工撒播效率提高3倍以上;明清时期,农具设计更趋精细,如“江苏大镰刀”根据麦秆粗细调整刀片弧度,“水力连枷”借助水车动力实现半自动化脱粒,减少人力消耗。

这些农具不仅是生产工具,更承载着江苏农人的生活智慧,每一处弧度、每一个部件,都是对当地气候、土壤与麦作特性的精准适配,成为连接人与自然的“桥梁”。

2.3 农书新阅:江苏麦类农书

| 农书名称 | 成书时期 | 作者 | 麦类相关核心内容 |

|---|---|---|---|

| 《陈旉农书》 | 南宋 | 陈旉 | 我国第一部总结江南地区农业生产经验的综合性农书。书中详细记载了水稻、小麦等作物的栽培技术,对江南水田的整地、播种、施肥、灌溉等都有系统论述,被视为江苏及长江流域传统农作技术的重要文献。 |

| 《沈氏农书》 | 明末清初 | 浙江人沈氏 | 书中以苏州地区农业生产为背景,详细记述了水稻、小麦等作物的种植管理、季节安排和农家理财之道。《沈氏农书》对江南麦作的精耕细作技术有独到见解,如“种麦得时,其收必倍”“麦收九成熟,不收十成落”等农谚都出自此书,体现了江苏农民对小麦种植时机的把握。 |

| 《补农书》 | 明末清初 | 张履祥 | 书中强调因地制宜,提出了“量田计种”“量种计工”等原则,对提高土地利用率和产量有重要指导意义。《补农书》对于江苏地区推广稻麦轮作、改良土壤等方面的经验进行了总结,是研究江南农业的珍贵资料。 |

| 《苏农考》 | 清代 | 倪尚达 | 收录了苏州、松江、常州、镇江等地的农谚、农事经验和作物品种,对江南小麦的种植技术、品种选育等也有涉及。《苏农考》以通俗易懂的语言记录了江苏农业的实际情况,是研究清代江苏麦作的重要参考。 |

2.4 穗月留光:江苏麦作农时

秋分 · 播种

"白露早,寒露迟,秋分种麦正当时",江苏地区在秋分至霜降期间完成小麦播种,此时气温适宜,利于种子萌发,为越冬培育壮苗。江苏各地根据气候差异略有不同,大致苏南地区在霜降前后播种,苏中地区稍早,苏北地区稍晚。

冬至 · 越冬

冬至前后,小麦进入越冬期,此时麦苗停止生长,依靠储存的养分抵御严寒。农人会浇"冻水",增强土壤保墒能力,同时镇压麦田,防止麦苗受冻害,确保安全越冬。开春后,气温回升,小麦开始返青拔节,分蘖增多,进入快速生长期。

小满 · 灌浆

清明前后,小麦进入孕穗期,此时麦穗开始抽穗,茎秆迅速拔高,需要充足的水分和养分。小满时节,麦穗逐渐饱满,麦粒开始灌浆,呈现出"小满不满,麦有一险"的农谚描述的状态。农民密切关注小满的天气,若此时麦穗灌浆不足,小麦可能减产。

芒种 · 收割

江苏小麦收获一般在芒种前后(6月上旬),俗称"夏收麦"。麦穗由绿转黄、籽粒饱满且有光泽时,即是收获良机。农谚云:"麦收九成熟,不收十成落",意思是小麦在九成熟时收获,颗粒饱满;若等到十成熟时再收,麦穗容易掉落,造成减产。

第三单元 · 麦俗千秋

江苏麦类资源民俗展 · 深植于泥土的生活智慧与情感表达

3.1 穗传民韵:江苏麦类民俗

节庆祈福

- 立夏尝新:立夏当天,江苏民间将新收小麦磨粉制作“立夏饼”“麦蚕”,全家品尝,寓意“尝新纳福,五谷丰登”。

- 端午麦粽:部分地区用麦汁浸泡糯米包粽子,麦香与粽香融合,既增风味,又祈愿“麦收满仓,平安顺遂”。

- 麦收祭天:麦收前,部分乡村会举行简单祭天仪式,摆放新麦馒头、麦酒,感谢上天赐予丰收,祈求收割顺利。

婚俗纳吉

- 麦种定亲:江苏盐城、淮安等地,男方上门定亲时需携带“麦种礼包”,内含饱满麦种,象征“子孙绵延,生活富足”。

- 麦秸装饰:婚礼现场用麦秸编织“囍”字、麦穗造型挂件,悬挂于新房,寓意“婚姻稳固,年年有余”。

农谚传智

麦收三月雨

秋收六月晴

清明前后

麦子出来,锄头跟到

麦怕胎里旱

谷怕老来寒

芒种火烧天

夏至雨涟涟

游艺童趣

- 麦秸编织:麦收后,孩童用麦秸编织小蚂蚱、小篮子、手环等玩具,既是游戏,也是手工技艺的传承。

- 麦田童谣:乡间流传“麦浪晃,麦粒黄,娃娃拍手盼麦香”等童谣,伴随孩童成长,传递麦作文化。

- 麦堆游戏:麦粒入仓后,孩童在空麦堆上捉迷藏、打滚,享受丰收后的欢乐时光,成为乡村童年独特记忆。

3.2 麦飨人间:江苏麦类饮食

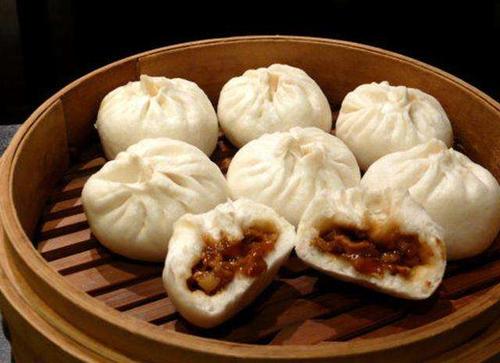

包子文化

江苏包子讲究“皮薄馅足、汁多味鲜”,不同地区各具特色:扬州富春包子以“三丁包”“翡翠烧卖”闻名,馅料精细;无锡小笼包甜咸交织,汤汁浓郁;南京牛肉锅贴外皮酥脆,内馅咸鲜,是麦类饮食中的经典。

代表性美食:三丁包、小笼包、牛肉锅贴

面食文化

江苏面食注重“汤鲜面劲”,镇江锅盖面以“面锅里面煮锅盖”的独特工艺著称,面条劲道,汤底用酱油、猪油、葱花调制,简单却鲜美;苏州奥灶面选料讲究,汤底用多种食材熬制,搭配焖肉、爆鱼等浇头,风味醇厚;南京皮肚面配料丰富,满足多样口味。

代表性美食:锅盖面、奥灶面、皮肚面酥饼文化

江苏酥饼以“层层酥脆、咸甜皆宜”为特色,常州大麻糕分为咸、甜两种,外皮酥脆,内馅饱满,芝麻香气浓郁;泰州黄桥烧饼因“黄桥战役”闻名,口感酥脆,可搭配牛肉汤食用;南通西亭脆饼层次分明,入口即化,是传统茶点佳品。

代表性美食:大麻糕、黄桥烧饼、西亭脆饼3.3 麦浪绘苏韵:江苏小麦民间艺术

麦秸画

麦秸画,又称麦草画、麦秆画,是江苏传统民间手工艺中的瑰宝。它以麦秆为材料,通过剪贴、烫烙、染色等工艺,将麦秆加工成各种图案和造型,制作成精美的装饰画。江苏的麦秸画历史悠久,早在明清时期就已盛行。

麦秆编织

江苏民间流行用麦秆编织各种生活用品和玩具。常见的有麦秆草帽、麦秆坐垫、麦秆小动物等。在江苏农村,每当麦收过后,妇女们会收集麦秆,将其编织成草帽,既美观又实用。孩子们则喜欢用麦秆编织小动物,当作玩具,充满童趣。

打麦号子

打麦号子其起源于麦收季节的打麦劳动场景,采用“一领众和”的演唱形式,前段为无旋律的呐喊,后段节奏规整、旋律简洁,生动展现了热火朝天的劳动场面和炽热的劳动热情

3.4 麦作非遗:江苏麦类非遗技艺

大丰麦秆剪贴

盐城大丰区极具代表性的民间美术形式,利用麦秆天然色泽与纹理,通过蒸煮、剖刮、熨烫、拼贴等十几道工序,将普通麦秆转化为山水、花鸟、人物等题材的装饰画,作品兼具浮雕般的立体感和中国画般的清雅气韵。

江阴麦秆画

江阴麦秆画以“选、煮、染、刮、烙、贴”六大工艺为核心,把麦秆剖成薄片后利用其丝绢般的光泽和肌理,拼贴成人物、花卉、书法等图案,再辅以烙铁烘烫呈现深浅层次,成品细腻秀美,既可作家居装饰,也常被选为外事礼品。

麦秸秆烙画

宿城区的麦秸秆烙画保留传统“火笔”技艺:将麦秸压平后,以电烙铁为“笔”,利用温度变化在秸秆表面烙出焦茶、赭石、黑褐等自然色阶,再剪贴成吉祥纹样或人物故事,兼具浮雕感与国画意趣,是苏北地区独具特色的民间烙画品种。

黄桥烧饼制作技艺

起源于泰兴市黄桥镇,可追溯至宋代,因黄桥战役中百姓支前而闻名全国,是开国大典国宴名点。其选用当地特产小麦精粉,通过“揣酵”“擦酥”等环节,并以猪油或花生油制酥,使烧饼呈现两面金黄、外酥内软的特色。

第四单元 · 金穗华章

麦类研究发展科技展 · 跨越千年的智慧传承与未来展望

4.1 金色丰碑:苏麦研究杰出人物

金善宝

我国现代小麦科学研究奠基人之一,长期在江苏开展小麦育种试验,培育出“南大2419”等优良品种,首次系统整理江苏小麦地方品种资源,为苏麦产业奠定科学基础。

贡献领域:小麦育种、品种资源整理刘大钧

中国工程院院士,专注江苏小麦遗传育种研究,在小麦抗病性遗传领域取得突破,培育出抗锈病、白粉病的“宁麦系列”品种,推动江苏小麦产业抗逆能力提升。

贡献领域:小麦抗病遗传、品种改良程顺和

中国工程院院士,“扬麦系列”小麦品种主要培育者,在江苏扬州开展研究数十年,培育的“扬麦158”“扬麦20”等品种具有高产、优质、抗病特性,在长江中下游地区广泛种植。

贡献领域:高产优质小麦育种万建民

中国工程院院士,将分子生物技术应用于江苏小麦育种,培育出“宁麦13”“宁麦19”等品种,实现小麦品质与产量的协同提升,推动江苏麦类研究向“精准育种”迈进。

贡献领域:分子育种、生物技术应用4.2 麦业百年:当代苏麦发展历程

1949-1978

恢复发展期

新中国成立后,江苏开展大规模土地改革与农田水利建设,推广“南大2419”“碧蚂1号”等优良品种,小麦种植面积从1949年的1200万亩扩大到1978年的2800万亩,亩产从50公斤提升至150公斤,基本解决粮食自给问题。

1979-2000

快速提升期

改革开放后,江苏引入地膜覆盖、化肥施用等现代农业技术,“扬麦系列”“宁麦系列”品种逐步推广,小麦亩产突破300公斤;1995年起推行“麦稻周年高产栽培技术”,实现麦稻双丰收,江苏成为全国小麦主产省之一。

2001-2020

优质高效期

进入21世纪,江苏聚焦小麦品质提升,培育推广强筋小麦品种(如“扬麦23”),满足面粉加工需求;同时推广机械化种植与收割,机械化率从2001年的30%提升至2020年的95%以上,生产成本降低,生产效率大幅提高。

2021-至今

智慧发展期

随着数字农业发展,江苏在麦田推广无人机植保、物联网监测、大数据育种等技术,建立“从实验室到田间”的全链条研发体系;同时发展麦类深加工产业,开发小麦淀粉、麦胚油等产品,延伸产业链,提升麦类产业附加值。

4.3 麦向未来:苏麦产业发展蓝图

精准育种

依托江苏省农科院、南京农业大学等科研机构,建立小麦基因数据库,利用CRISPR基因编辑技术,定向培育“抗病、抗逆、优质、高产”的新一代小麦品种,缩短育种周期至3-5年。

智慧种植

构建“天地空”一体化麦田监测网络:卫星遥感监测麦田长势,无人机完成植保与巡检,地面传感器实时采集土壤墒情、病虫害数据,通过AI算法实现精准灌溉、施肥与病虫害预警。

产业融合

推动“小麦种植+加工+文旅”融合发展:建设小麦深加工产业园,开发烘焙食品、保健食品、生物基材料等产品;打造“麦田观光+农耕体验”文旅项目,提升麦类产业综合效益。

结语

千年耕作沉淀为土地的记忆,四季轮回滋养着生命的循环。从先民驯化野麦的智慧星火,到现代农业科技的精准赋能,这片土地上的人与麦,始终保持着深情的对话。麦粒虽小,内藏天地。它见证着文明的演进,承载着技艺的传承,寄托着人们对丰饶的祈愿。在江苏的水韵脉络间,麦香早已超越物质的范畴,升华为一种文化基因,深深烙印在这片土地的性格之中。当金黄的麦浪再次随风起伏,那不仅是自然的律动,更是历史深远的回响。这种回响连接着过往与未来,在每一粒麦穗中,都蕴藏着时间的密码与大地的承诺。